こんにちは、事業推進部です。皆さんは、変体仮名(変体かな)をご存じでしょうか。あまりイメージが浮かばないかたが多いと思いますが、見れば「あー」と思い出すかもしれません。

今回の記事では、変体仮名についての基礎知識、そして現代における用途やパソコンでの使用方法について解説します。

変体仮名とは?

変体仮名(変体かな)とは、現在一般的に使用されている「ひらがな」とは異なる、歴史的に用いられてきた仮名文字の一種です。主に平安時代から江戸時代にかけて、和歌や書簡、古文書などで広く使用されてきました。

変体仮名の起源は、万葉仮名にさかのぼります。万葉仮名は、漢字の音や意味を借りて日本語を表記したもので、これが後に簡略化され、ひらがなやカタカナへと発展していきました。その過程で、複数の漢字から派生した仮名が併存する状態が生まれました。

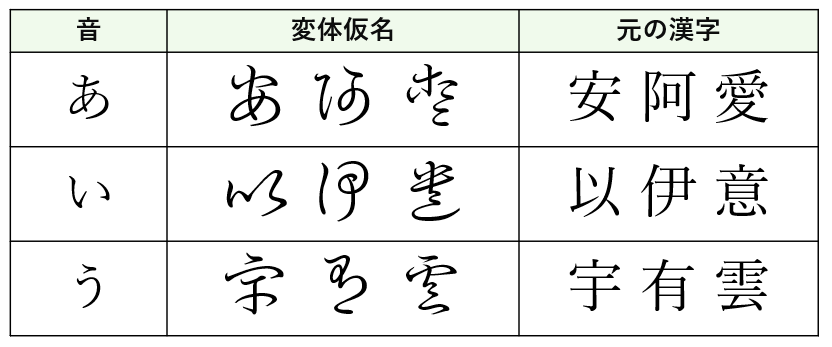

たとえば、「あ」を表す仮名には「安」「阿」「愛」などがあり、これらはすべて変体仮名として扱われます。このように変体仮名の最大の特徴は、一音に対して複数の字形が存在することです。これは、音韻的には同じでも、書き手の美意識や文脈によって使い分けられていたためです。

江戸時代には、変体仮名が和歌や俳諧、手紙文などで頻繁に使用され、書の美しさを追求する手段としても重宝されました。しかし、明治期の国語改革により、仮名の標準化が進み、変体仮名は徐々に公的な場面から姿を消していきました。

人名に使われる変体仮名

さて、現在では変体仮名は、どういった場面で目にするものなのでしょうか。

よく見かけるものでは、例えば蕎麦屋さんやお団子、お煎餅屋さんなど、古くから続く伝統的な店舗では、現在も看板や暖簾に見られることがあります。

その他によく使われる用途としては、人名があげられます。変体仮名の人名としての利用については、1948年(昭和23年)の戸籍法改正により、変体仮名は人名用漢字としての使用が認められなくなりました。これにより、今現在は公式な氏名登録において変体仮名は使用できないものとなっています。

このように、現在は人名用としては「変体仮名」は使われなくなっており、限られた用途を除いては、段々と使われなくなっていくと考えてよいでしょう。ただし、1948年以前に誕生したかたのお名前には、依然として使われている可能性があります。そのため、今現在も顧客名や冠婚葬祭の場面では、引き続き必要になってくると言えます。

パソコンで変体仮名を使うには

変体仮名は、現在はほとんど使われなくなったとはいえ、人名に使われているとなると、パソコンでの表示や印刷といったデジタルな方法でも使用できるようにする必要があります。コンピュータ上の文字の規格としてはどうなっているのでしょうか。

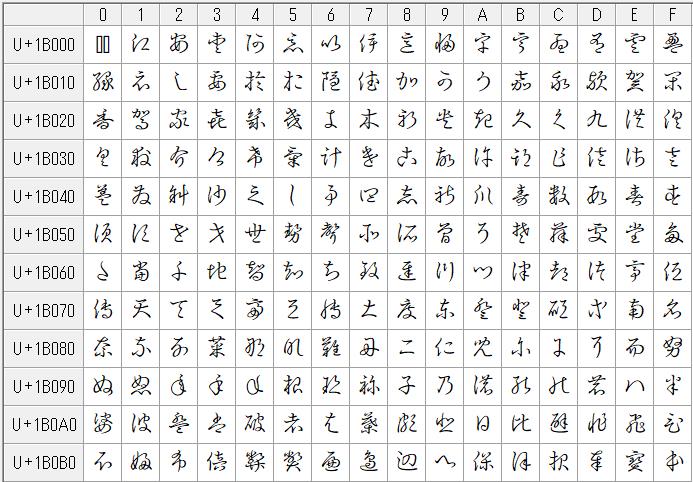

実は日本語の文字規格であるJISコードの、現在の主流であるJIS X 0213にも変体仮名は含まれていません。しかし国際標準規格のUnicodeでは、2017年にUnicode 10.0に286字の変体仮名が正式に収録され、仮名補助(Kana Supplement)および仮名拡張A(Kana Extended-A)ブロックとして、国際的な文字コードとして扱えるようになりました。

ということで、パソコンで表示・印刷するのは、上記の変体仮名のブロックを含んだフォントがあれば、収録された286字までは可能となっています。有名なものでは、IPA(情報処理推進機構)の作成した「IPAmj明朝」や「Noto Serif Hentaiganaフォント」などのフォントがあります。ただし、これらのような変体仮名を搭載したフォントは、種類は非常に少ないのが実情であまり選択肢はないと言えます。

対応フォントや外字ソリューションを活用しよう

変体仮名を使用したい場合には、IPAmj明朝などのフォントの導入も有効ですが、例えばIPAmj明朝では字形の太さやデザインが一種類しかありません。

より柔軟な文字入力やデザインの対応が求められる場合には、変体仮名を含む外字フォント製品や、外字ソリューションの活用も検討するとよいでしょう。外字フォントの場合は、書体を切り替えずに変体仮名を使うことができますし、複数の書体が収録されていれば、デザインや太さも選べることでしょう。

イーストの「人名外字PROシリーズ」は、人名専用の漢字の他、変体仮名を248文字収録した外字フォント製品です。教育機関や自治体、冠婚葬祭の業界など、人名を使うことの多い場所で広く利用されている実績のある製品です。人名外字シリーズについては、イーストまでお気軽にお問合せください。